Sono stato un lettore precoce di giornali. A casa circolavano spesso un quotidiano, talvolta due, un paio di settimanali e qualche mensile, per cui mi sono imbattuto molto presto nel nome di Aldo Capitini. Era il 1961 e avevo 14 anni. L’occasione è stata un film presentato a fine agosto a Venezia al Festival Internazionale del Cinema che aveva sollevato diverse polemiche. Il film era di Claude Autant Lara, un regista francese popolare e di successo, caustico nei confronti della morale borghese, alfiere di un ‘cinema di qualità’ ma poco innovativo sul piano formale.

Si tratta di Tu ne tueras pas (in italiano, Non uccidere) che, ‘ripudiato’ dalle autorità francesi, con André Malraux, Ministro della Cultura in testa, concorre alla Biennale cinema in rappresentanza della Jugoslavia. Ad attirare la mia attenzione sono state proprio quelle due parole: familiari, per il rimando al quinto comandamento, e nel contempo nuove, per via del contesto in cui si inserivano. Il film affrontava l’obiezione di coscienza dove un precetto religioso diventava una scelta etica. Da qui la lettura degli articoli sul film e l’interesse per il dibattito che aveva innescato. Scrivendo sull’obiezione di coscienza, i giornali si erano interessati degli obiettori italiani – molti i Testimoni di Geova, qualche anarchico e alcuni cattolici – e in particolare del più noto di essi, Pietro Pinna, che aveva deciso di ‘obiettare’ dopo aver ascoltato una conferenza di Aldo Capitini a Ferrara.

Il dibattito sul film non si era ancora spento quando, il 24 febbraio dello stesso anno, 20 mila persone avevano partecipato alla prima marcia per la pace e la fratellanza tra i popoli Perugia-Assisi, ideata e organizzata proprio da Aldo Capitini. Da allora, ho sempre associato il suo nome all’obiezione di coscienza, alla nonviolenza scritta come unica parola – «perché non è una negazione della violenza, ma una cosa positiva, autonoma, una realtà spirituale attiva» – alla Pace.

Aldo Capitini nasce nel dicembre del 1899, all’avvio del nuovo secolo, il Novecento. Di famiglia povera – una madre sarta, un padre impiegato comunale – si dedica agli studi tecnici per necessità. Studia latino e greco da autodidatta e si dedica a varie letture che indirizzeranno la sua formazione: Giacomo Leopardi, Giuseppe Mazzini, Lev Tolstoi, Carlo Michelstaedter, Piero Gobetti, Pietro Martinetti e Gandhi… Non è difficile trovare nel suo pensiero tracce del loro insegnamento. Nel 1924 vince una borsa di studio alla Scuola Normale di Pisa, dove si laurea nel 1928 e l’anno successivo ottiene il diploma di perfezionamento. Nel 1930, per volere di Giovanni Gentile, viene nominato segretario economo della Normale.

Capitini aveva maturato la sua opposizione al fascismo già negli anni perugini, ma a contatto con l’ambiente ‘normalista’ questa era diventata più profonda, via via che maturava il suo pensiero religioso (non dogmatico e non confessionale). Un pensiero che si rifletteva in gesti concreti, come il suo vegetarianesimo quotidiano che a mensa suscitava scandalo. In quella scelta ‘minima’ si manifestava una critica più ampia e ostinata al potere, alla violenza, alla menzogna. Presso la Normale incontra Claudio Baglietto, di pochi anni più giovane, e nasce tra loro una forte amicizia, cementata dal comune interesse, teorico e pratico, per la nonviolenza e l’obiezione di coscienza. Alle loro discussioni si associano spesso altri ‘normalisti’ e insieme finiscono per formare un significativo gruppo di opposizione etico-religiosa al fascismo mosso da un sentimento di libertà interiore e di giustizia.

Baglietto è il primo a lasciare il gruppo quando, nel 1932, vincerà una borsa di studio per recarsi a Friburgo a studiare con Martin Heidegger. Presto però abbandona Friburgo per Basilea, rinuncia alla borsa di studio e annuncia alla Normale e agli amici che non rientrerà più in Italia. Motiva la sua decisione di rinuncia al servizio militare, non come una fuga dalle sue responsabilità, ma per le sue profonde convinzioni ‘nonviolente’ e il suo amore per ogni uomo e ogni creatura. Gentile, che aveva garantito per lui presso le autorità militari, per ‘attutire’ il colpo, impone ad Aldo Capitini – miglior amico di Baglietto – l’iscrizione al Partito Nazionale Fascista. Di fronte al rifiuto di Capitini, in qualche modo simmetrico a quello dell’amico, lo licenzia. Espulso dalla Normale, Capitini rientra nel 1933 a Perugia e vive impartendo lezioni private. Intensifica la sua attività antifascista organizzando incontri con intellettuali, giovani studenti in varie città dell’Italia centrale. Ma non vengono mai meno i suoi contatti con l’ambiente della Normale, in particolare con Carlo Ludovico Ragghianti, Guido Calogero, Walter Binni e Luigi Russo. A causa delle sue attività viene arrestato due volte, per brevi periodi.

Capitini indica nel 1937 l’anno di svolta del suo pensiero filosofico e religioso. Grazie al sostegno di Benedetto Croce, pubblica quell’anno Elementi di un’esperienza religiosa, un’opera che getta le basi della sua filosofia religiosa – intesa come apertura e trasformazione interiore – e della nonviolenza. Qui si trovano già alcune intuizioni che saranno poi alla base della sua visione liberalsocialista della società futura: un ordine fondato sulla libertà interiore, sulla giustizia sociale e sulla partecipazione dei cittadini. Visione che verrà poi sviluppata più compiutamente insieme a Guido Calogero, con l’obiettivo di coniugare libertà individuale e giustizia sociale attraverso una trasformazione radicale della società capitalistica.

Scrive: «Siamo socialisti, ma non possiamo ammettere il totalitarismo burocratico stalinista, siamo liberali, ma non possiamo ammettere il dominio del capitalismo che è nel liberismo». Capitini propone così un’alternativa sia al socialismo autoritario sia al laissez-faire. Al centro del suo liberalsocialismo vi sono concetti come ‘compresenza’ e ‘omnicrazia’, che esprimono l’esigenza di una partecipazione attiva e responsabile di ciascuno alla vita sociale. La compresenza indica la presenza attiva delle persone scomparse nel nostro agire, attraverso ciò che ci hanno lasciato. «Essi sono in noi, nel nostro spirito, come guida, esempio, stimolo». Non un’astrazione, ma un’eredità operante, che richiama alla coerenza e alla trasformazione del presente. Una visione, quella capitiniana, radicalmente distante dalle correnti politiche che, nell’ultimo decennio del Novecento, hanno cercato di legittimare posizioni moderate – in realtà di segno neo-liberista – presentandole come ‘terza via’ e richiamandosi impropriamente al liberalsocialismo. Soprattutto Capitini introduce l’idea di una democrazia che non si esaurisce nella rappresentanza, ma si fonda sulla presenza attiva di ciascuno: un modo di essere, di vivere, una ‘maniera di comportarsi’, come scriveva il suo amico Calogero. Questa visione si sviluppa lungo tutta la sua opera successiva, da Religione aperta (1955) a La compresenza dei morti e dei viventi (1966), fino a culminare nel postumo Omnicrazia (1969), dove ‘il potere di tutti’ diventa espressione compiuta di una democrazia radicale fondata sulla nonviolenza. Nel ‘potere di tutti’ converge l’intero pensiero di Capitini: la religione come apertura all’altro, la nonviolenza attiva, il rifiuto di ogni dominio autoritario e la compresenza come legame vivente tra presenti e assenti, tra morti e viventi.

Nel dopoguerra, nel luglio 1944, a liberazione appena avvenuta, Capitini istituisce il primo Centro di Orientamento Sociale (COS) con l’obiettivo di promuovere la partecipazione diretta dei cittadini alle questioni amministrative e sociali, discutendo con amministratori, tecnici, rappresentanti politici sui problemi del territorio. Ai partiti, destinati a diventare ‘entità proprie’ e spesso autoreferenziali, preferisce i movimenti, non per sostituirli: bensì considerandoli complementari.

Secondo Capitini il movimento è un’aggiunta, una presenza libera che stimola, educa, fa crescere. I COS non hanno una funzione deliberativa. Chi vi partecipa diventa consapevole che attraverso l’ascolto e la discussione si sviluppa una vita politica dal basso in grado di esercitare una forma di ‘controllo’ sull’operato dei decisori, interagendo nei dibattiti e avanzando proprie proposte. L’iniziativa si estende rapidamente in altre città italiane, tra cui Firenze e Ferrara, per una diffusa aspirazione alla partecipazione democratica. Tuttavia, nonostante l’entusiasmo iniziale, i COS incontrano presto delle resistenze significative da parte sia dei partiti politici da poco rinati, sia dalle autorità ecclesiastiche che ne ostacolano la diffusione a livello nazionale. Come accade a tutti i fenomeni di ‘effervescenza sociale’ anche questa esperienza non dura a lungo e si conclude con le prime elezioni politiche della Repubblica nel 1948. Nonostante la breve durata, i COS lasciano un’eredità importante, anticipando quella partecipazione civica che caratterizzerà l’attività politica della generazione degli anni Settanta.

Come detto, nel 1961, Capitini organizza la prima Marcia per la Pace e la fratellanza tra i Popoli Perugia-Assisi. Nel 1964 fonda il mensile (poi bimestrale) ‘Azione Nonviolenta’ e subito dopo ‘Potere di tutti’, anch’esso mensile (ma la scarsità di mezzi porta a numeri doppi e tripli).

Negli ultimi anni della sua vita si batte per il riconoscimento dell’obiezione di coscienza1 il disarmo, la partecipazione attiva, assumendo e applicando il metodo nonviolento di Gandhi, il Satyagraha. Per Gandhi il Satya significa Verità e implica Amore; Agraha vuol dire Fermezza, genera forza. Satyagraha è dunque la Forza che nasce da Verità e Amore, ovvero nonviolenza attiva. Per Capitini, come per Gandhi, la nonviolenza si identifica con l’esperienza vissuta. È prima di tutto un modo di essere e di vivere, e solo in un secondo momento una forma di lotta.

Nel clima culturale dei tardi anni Sessanta – segnato da utopie collettive, rifiuto della morale borghese, libertà sessuale, misticismo che guarda a Oriente, prime forme di ‘volontariato’ e impegno politico (qualcosa di simile al ‘servizio civile’, se si pensa all’alluvione di Firenze del 1966 e al terremoto del Belice del gennaio 1868), la figura di Capitini incrocia le speranze della ‘meglio gioventù’. Il suo incessante attivismo per la Pace – «durante la Pace, prepara la Pace» – per un’educazione emancipante e per la partecipazione dal basso, trova ascolto in un’epoca che cerca nuove vie. Al centro del suo pensiero ci sono sempre la nonviolenza, come metodo di vita e azione politica, e la battaglia per il riconoscimento dell’obiezione di coscienza, che ha contribuito in modo decisivo a diffondere in Italia la cultura della disobbedienza civile. Il paradosso che va tenuto a mente è che l’obiettore disobbedisce a una legge dello Stato – e dunque commette un reato – ma al tempo stesso obbedisce accettando fino in fondo le conseguenze della sua decisione, quali il carcere.

Nel 1967 pubblica Le tecniche della nonviolenza. Un libro che attraversa il tempo e trova sempre lettori. Circa sei edizioni finora, l’ultima lo scorso anno. Alcune di queste tecniche nascono negli Stati Uniti, con nomi e metodi che saranno poi reinterpretati e messi in pratica anche altrove: i sit-in (ci si siede e si occupa pacificamente uno spazio vietato), gli stand-in (si resta in piedi e si fa massa), i teach-in (non si marcia, ma si discute e si agisce, anche per giorni, nei parchi, nelle scuole, nelle università), i jail-in (ci si fa arrestare volontariamente per denunciare leggi ingiuste, affollando le celle), i freedom rides (si viaggia attraverso gli Stati segregazionisti, con bianchi e neri insieme come segno di protesta). Accanto a queste, ci sono forme più diffuse e universali come lo sciopero: da quello tradizionale a modalità più creative come lo sciopero ‘a gatto selvaggio’ o ‘a scacchiera’, impiegate in vari paesi. In Italia, una forma originale è stata lo ‘sciopero alla rovescia’, ideato e praticato da Danilo Dolci in Sicilia: i disoccupati svolgono lavori di pubblica utilità – quali la sistemazione di un tratto di strada abbandonato – venendo arrestati per ‘lavoro non autorizzato’ e ‘occupazione di suolo pubblico’. Il testo chiarisce anche la distinzione tra boicottaggio e sabotaggio, e quella – più sottile – tra pacifismo e nonviolenza: dire ‘No alla guerra’ non basta, se non si agisce per costruire relazioni giuste. La nonviolenza non è solo un mezzo, ma un fine positivo: «i mezzi prefigurano il fine», scrive Capitini, e la nonviolenza è creazione attiva di una società libera e solidale.

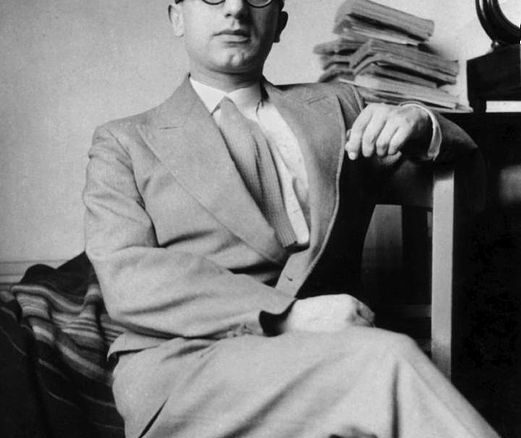

Aldo Capitini muore a Perugia il 19 ottobre 1968. Nel numero di dicembre di ‘Azione Nonviolenta’, accanto alla sua foto in prima pagina, a lato si legge: «Libero religioso, rivoluzionario nonviolento, pensò e attivamente promosse l’avvenire di una società senza oppressi e l’apertura a una realtà liberata e fraterna».

Note

- La prima legge arriverà nel 1972, consentendo di svolgere un servizio civile sostitutivo a quello militare e la seconda, che ne sancirà il pieno riconoscimento giuridico, nel 1998. Il titolo dell’articolo si riferisce a una frase contenuta nel n. 1 (1967) della rivista ‘Pianeta Fresco’ di Fernanda Pivano e Ettore Sottsass