Nei tempi confusi e incerti che l’umanità sta vivendo, di nuovo la creatività sarà un vettore decisivo. È un doppio passaggio, riguarda noi e l’ambiente in cui viviamo. Noi, genere umano, stiamo passando da un mondo guidato dall’uomo a un mondo guidato da macchine intelligenti che l’uomo crea ma di cui non conosce le implicazioni e gli sviluppi possibili: sa solo che i rischi aumenteranno in modo incalcolabile.

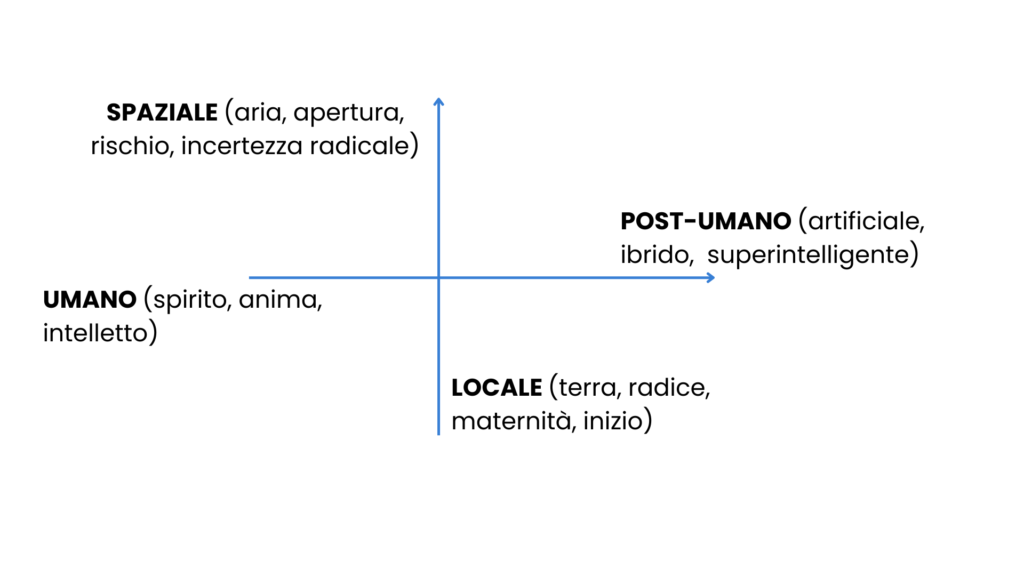

L’ambiente che ci circonda sta a sua volta cambiando: dal mondo locale in cui l’uomo ha messo radici e in cui si identifica, si sta passando a un mondo spaziale dilatato oltre i confini terrestri, per ora nell’immaginazione e in futuro abitato da colonie post-umane.

Mi sembra che siamo entrati pienamente in quella che Nietzsche 1 nella Gaia Scienza chiama l’epoca dei commedianti, contro l’epoca degli architetti: i primi pensano di potere quasi tutto e di svolgere ogni ruolo, i secondi anticipano l’avvenire nei loro progetti. L’intelligenza artificiale è una singolare combinazione delle due tendenze, infatti architetta sistemi intelligenti artificiali per commedianti (i protagonisti del metaverso e dei social network).

Dobbiamo, penso, rovesciare questa tendenza e le ideologie che la accompagnano (la superintelligenza, il progresso tecnologico che rimuoverà ogni ostacolo) e puntare ad abitare società glocali intelligenti. Esse vanno intese come architetture di tipo nuovo, in cui molto si potrà inventare e sperimentare una volta usciti dalla ‘gabbia d’acciaio’ (ma Weber la chiama ‘casa d’acciaio’) in cui siamo entrati. Quella casa in cui tuttora abitiamo è, nelle parole di Peter Sloterdijk 2 (2005) la ‘società-alveare’, composta di cellule chiuse e introverse collegate da infrastrutture digitali: essa è stata preparata da molto tempo. Ma possiamo ora chiamare a raccolta le forze creative, artistiche e scientifiche per progettare e realizzare una nuova casa. Società leggere, estroverse, architetture di vetro, entro grandi sistemi urbani viventi, rinaturizzati grazie alla valorizzazione delle energie naturali, idriche eoliche solari geotermiche. Siamo ancora in tempo per farlo.

Futuro 1: New Babylon

Negli anni 1960-1970 qualcosa del genere era stato immaginato dall’olandese Constant Anton Niewenhuys, artista poliedrico dell’Internazionale Situazionista. Constant ha lavorato a ‘staccare’ la città che abiteremo, Nuova Babilonia, dai vecchi fattori quali terra, lavoro, metabolismo. E a proiettarla in una dimensione superiore, mentale e spirituale. Dal catasto immobiliare si passa alla dimensione psicogeografica dello spazio abitato.

Non più orientato da terreni e frontiere, ma dai soli atti espressivi degli abitanti, dalle loro opere e installazioni, dai loro umori. I nuovi babilonesi sono gli abitanti di colonie nomadi di artisti poste su pilastri, composte di ambienti individualizzati reversibili. Contenitori aerei collegati da scale, moduli non autoritari e forse non realizzabili. New Babylon è stato definito un gigantesco juke-box ad atmosfera, possibile solo da parte di una società che abbia conosciuto una completa rivoluzione spaziale. Constant lavora a una società di disoccupati creativi, in cui ognuno è non solo artista ma installatore. Le sue installazioni non sono edifici costrittivi, ma gli abitanti sono liberi di ricominciare il loro gioco costruttivo. New Babylon vuole costruire un paradiso artificiale sotto forma di giardino sospeso planetario per mutanti dalla creatività permanente, che danno corpo a uno «spazio interiore del mondo».

Forse architetti come Rem Koolhaas e Stefano Boeri si sono ispirati ad alcune di queste idee, nei loro ‘boschi verticali’ e nell’idea di ‘città generica’ che si distacca dal luogo e dal centro, e dalle regole, e si proietta in una dimensione di mobilità, fluidità, e chi se ne frega del contesto, fuck the context!

Quello che non era stato previsto però, erano i problemi dell’energia, dell’ambiente e del caos. Quello che è esploso negli anni 2000, ha messo in crisi il mito della creazione permanente, e con esso l’idea di Constant che si rivela più una descrizione dell’esistente che una progettazione dell’avvenire. È la società acefala, acentrata, mobile, fluida. L’ipercittà contrapposta all’immobiliare, quella in cui viviamo. Questa visione un po’ anarchica e così adatta al nuovo spirito del capitalismo ha però un limite. Osserva Sloterdijk che essa non tiene conto della città come meta-collettore, in cui si devono tenere insieme i luoghi della riunione e della cooperazione con quelli dell’isolamento e dell’immunizzazione. Problema quest’ultimo esploso nel mondo con la pandemia del 2020.

Quello di New Babylon è uno spazio tipico dei musei e degli ambienti artistici che viene espanso fino a diventare planetario: un immenso Documenta, la manifestazione che si tiene a Kassel ogni anno, e qui diventa l’habitat dell’intero Pianeta. Tutti ‘artisti’. Una proposta che si rivela peraltro, a partire da quando e dove è stata formulata, l’Europa degli anni 1960-1970, tipica del mondo ricco e delle regioni prospere occidentali fatte di estrema mobilità e prive di legami duraturi, ma del tutto inadatta al resto del Pianeta che è tuttora fatto di economie di sussistenza e di penurie di ogni tipo.

Futuro 2: Astrocapitalismo

Se New Babylon riunisce in sé tre tipi di insularità, la stazione spaziale, la serra e la sfera umana, è decisamente verso la prima dimensione che si spinge la nuova utopia del capitalismo: quello che chiameremo astrocapitalismo.

I due più ricchi capitalisti del mondo, Elon Musk e Jeff Bezos, sono da qualche tempo impegnati in una gara per lanciare nello spazio più satelliti possibile. Tali satelliti permettono la diffusione planetaria di Internet e costituiscono una nuova infrastruttura tecnologica per le prossime generazioni di innovazioni. Musk, il patron di Tesla e azionista di Twitter, guida la gara, con il lancio di migliaia di satelliti Starlink da parte della sua impresa StarX. Il patron di Amazon, Jeff Bezos insegue, e con il progetto Kuiper si prepara a lanciare nello spazio i suoi satelliti. Si tratta di una novità perché finora la gara spaziale era tra grandi paesi, Stati Uniti, Cina, Unione Europea, Giappone, Russia, non tra singoli capitalisti.

L’effetto è importante: lo spazio vicino alla Terra si sta popolando di satelliti, perché le orbite seguite dai nuovi satelliti sono basse, molto più basse delle orbite delle stazioni spaziali e dei satelliti tradizionali. Vi sono evidenti rischi di collisione, ma Musk risponde che l’intelligenza artificiale minimizzerà il rischio e che nello spazio c’è posto per tutti, per milioni di satelliti. Intanto lancia i suoi.

La corsa allo spazio è la nuova frontiera del capitalismo. Avviene in un ambiente, quello interplanetario, ancora da regolare: una vera mecca per il capitalismo, che è anarchico e allergico a ogni regolazione. Perché non sfruttare questa opportunità, lo spazio ove non vi è nessuna Autorità di vigilanza, nessuna Antitrust, nessun Governo? Musk e Bezos pensano che il destino del Pianeta sia legato alla colonizzazione dello spazio, con Marte in vista. Sarà possibile creare lì nuove città e insediare popolazioni umane e non umane, frutto dell’intelligenza artificiale. Robot e sistemi superintelligenti. Sarà possibile estrarre minerali e materiali rari, per alimentare le macchine intelligenti e le colonie spaziali, e anche risolvere il problema dell’esaurimento delle risorse terrestri.

L’astrocapitalismo ‘immagina’ quindi uno sfruttamento finalmente illimitato della Natura. Frutto di una post-umanità. Vi è un doppio percorso da ‘immaginare’: dal locale allo spaziale, dall’umano al post-umano. Entrambi i percorsi sono ‘immaginati’ come la necessaria espansione del capitalismo senza più freni né vincoli, senza più regole né autorità regolative. Solo competizione pura, quella che vede oggi i due capitalisti fronteggiarsi nella corsa alla satellizzazione, e domani vedrà intere squadre di agenti umani e non-umani spartirsi lo spazio.

In questa direzione, quale ruolo gioca la creatività? Oggi la creatività, come esplorazione di soluzioni creative, rappresenta la possibile risposta alla crisi planetaria dell’Antropocene: se l’Occidente, oggi disgregato, saprà riassumere il suo ruolo creativo e l’Oriente, fabbrica del mondo che copia e massifica, saprà ritrovare la propria incredibile tradizione millenaria.

Invece la decreazione, che avvicina ‘creatore’ e ‘creature’ secondo Simone Weil, si rovescia oggi nella prospettiva opposta: il loro definitivo allontanamento verso un’imminente punto di non ritorno della crisi ecologica planetaria. Di qui viene una necessità, da percorrere: la proposta di una straordinaria mobilitazione collettiva dei creativi per salvare il mondo nel tempo che resta. Che dovrà riguardare Occidente e Oriente, Nord e Sud del mondo.

La sfida digitale, la superintelligenza, spostano la creatività sulle macchine pensanti. Saranno loro a costruire, abitare, pensare?

La risposta sta nella classe creativa, che deve parlare. La sua voce è attesa. La sua capacità di sapere non ha a sua disposizione il necessario potere, che è oggi nelle mani delle élites capitalistiche mondiali. L’altro soggetto da cui dipende la partita è la neoplebe, la grande maggioranza della popolazione mondiale priva sia di potere che di sapere. Oggi la neoplebe, sempre a rischio di scivolamento e di secessione, si allea con le élite del potere in posizione di subalternità e di servaggio. È la neoplebe che vota Trump e la Brexit, che sostiene Putin e Orban in nome del nazionalismo e dell’isolazionismo. Ma se fosse la classe creativa il nuovo alleato della neoplebe?

Inoltre, la neoplebe planetaria rappresenta i quattro quinti della popolazione mondiale. Vive sopravvivendo giorno per giorno, difendendosi dagli effetti della globalizzazione (spossessamento di terreni, lavoro semischiavistico nelle imprese di subfornitura, estrazione di materie prime) e del cambiamento climatico (ondate di calore, desertificazione, inondazioni, inquinamento). Per essi e i loro pressanti drammatici problemi, l’astrocapitalismo non ha nessuna risposta da dare. Occorrerà esplorarlo in un successivo articolo.

Futuro 3: Mondo comune

«L’astensione dal mondo (worldlessness), come fenomeno politico, è possibile solo in base all’assunto che il mondo non durerà; a causa di tale assunto, tuttavia, è quasi inevitabile che l’assenza dal mondo, in una forma o in un’altra, comincerà a dominare la scena politica. Questo accadde dopo la caduta dell’Impero Romano e, sebbene per motivi e sotto forme assai differenti e forse ancor più disperate, sembra accadere ancora ai giorni nostri» 3. La profezia di Hannah Arendt è del 1958 ma sembra davvero per noi. La distruzione del mondo comune è in corso: guerra pandemia cambiamento climatico lo annunciano.

Occorre ricreare un mondo comune inteso come una comunità di cose che raduna gli uomini e li rimette in relazione, e questo è possibile solo in un modo. Che è lo spazio pubblico che tutti abitiamo e che deve trascendere l’arco della vita di ciascuno di noi, esprimendo una «trascendenza in una potenziale immortalità terrestre». Questa visione deve guidarci, superando l’astensione dal mondo che oggi si esprime in tante forme, e ridare un senso al futuro che oggi non c’è.