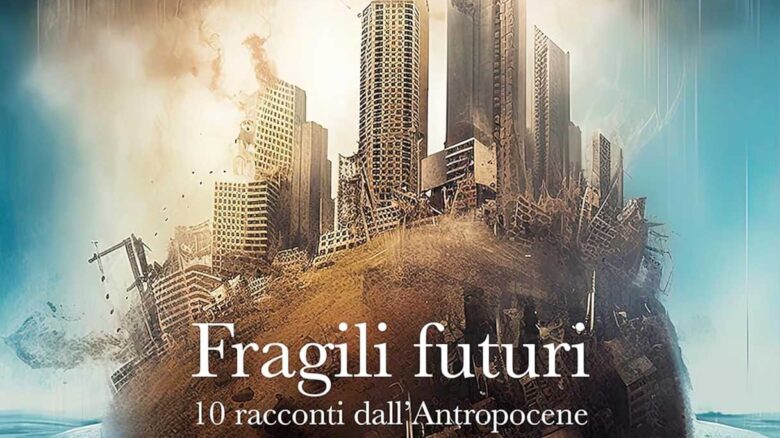

Un giovane incontra i fantasmi del suo passato nel bar di un paese di provincia, un aeroporto continua a espandersi, per la crescita di un turismo mordi e fuggi, fino a togliere il posto a un polo scientifico universitario che studia le rinnovabili e a un parco naturale, una città avvelena i polmoni dei suoi abitanti con livelli di PM 2.5 fuori controllo. La crisi ambientale è il leitmotiv delle dieci narrazioni della raccolta Fragili futuri. Dieci racconti dall’Antropocene di Meltea Keller (al secolo Martina Biscarini), KaiFab Edizioni, 2023. In quasi tutti i racconti si verifica un piccolo o grande disastro ambientale, dal passaggio alle Bahamas dell’uragano Dorian di categoria 5 alla distruzione di Venezia sommersa dall’acqua alta, fino all’autocombustione di Vināāsa – il nome utilizzato per indicare la Terra dagli abitanti del pianeta Udaya, nel sistema solare Sirio A. Il disastro si presagisce dalle prime righe e incombe sui protagonisti, generando nel lettore, pagina dopo pagina, un crescente senso di inquietudine. Le storie sono tratteggiate con lo stile del realismo magico, che inserisce in un contesto ancorato al quotidiano elementi soprannaturali, fantastici e paradossali, oltre a riferimenti a stati che non attengono alla sfera razionale, come il sogno, la meditazione, il presentimento. Il modello dell’autrice – dichiarato e rivendicato fin dall’esergo – è Dino Buzzati e in particolare quello de La boutique del mistero e de I sessanta racconti (con il racconto Chi bussa? che richiama, e non solo nel titolo Eppure battono alla porta). Con lo scrittore Keller condivide l’idea che «una storia fantastica si presti di più a esporre tesi contro l’appiattimento e la massificazione dell’uomo medio».

L’opera di Keller si nutre di ‘ecologia dark’, espressione coniata dal filosofo britannico Timothy Morton per il quale «il pensiero ecologico è intrinsecamente cupo, misterioso, e aperto, come una grande piazza vuota al crepuscolo, come una porta socchiusa o un accordo non compiuto». Per questo alcuni racconti appaiono profondamente drammatici: in Ora, canta! il team di glaciologi dell’Università di Aberystwyth perde la voce, colpito da una inspiegabile forma di mutismo, e non riesce a comunicare al mondo i risultati della loro ricerca sullo stato dei ghiacciai alpini, destinati a scomparire in un futuro ormai prossimo. Chi prova a contrastare il cambiamento climatico esce sconfitto anche in L’aeroporto di F, con la cementificazione di un parco ricco di biodiversità animale e vegetale e lo scalo aeroportuale che, come un vero e proprio ‘mostro’, ingloba il centro di ricerca sulle energie green. In Infinito e Zona 7 le vittime sono rispettivamente i lavoratori di una fabbrica, uccisi dal mesotelioma, un tumore causato dall’esposizione all’amianto, e Giovanni, giovane abitante di una città (Milano?) la cui aria inquinata fa ammalare, mentre nel racconto Chi bussa? a perdere è tutta l’umanità, con Venezia sommersa in seguito all’aumento delle precipitazioni legato al climate change.

L’opera di Meltea Keller però non si abbandona al pessimismo: i protagonisti di alcuni racconti infatti sono la personificazione di una pars construens, che rifiuta di accettare un futuro dell’Antropocene dominato da inquinamento, eventi atmosferici estremi ed ecoansia. Si tratta di personaggi che hanno un rapporto speciale con la storia e sanno parlare con il passato. In Sampeyre (dal nome del Comune del Cuneese, ai piedi del Monviso) la pandemia da Covid-19 offre a Loraine l’occasione per una fuga da una Torino inquinata e troppo afosa e per un ritorno nei suoi luoghi natii in Valle Varaita, dove riesce a riconnettersi allo spirito della valle occitana, attraverso un dialogo magico con i suoi nonni. In Caterina grande mente, invece, la protagonista trova la sua identità attraverso la scoperta del pensiero preraffaelliti – che critica l’industrializzazione selvaggia che ha creato periferie urbane degradate –, nello studio della filosofia di Giordano Bruno e nell’esperienza dello sciamanesimo, grazie alla quale nel giorno del solstizio d’inverno riesce a sentire, in uno stato di trance, «la malattia del divino nella materia terrestre». In questo senso la raccolta offre uno spiraglio di luce nel racconto finale, Tunnel. In un giorno di canicola l’auto su cui viaggiano due dei protagonisti – Cesare e Dissy, moderni Orfeo ed Euridice – va controcorrente: non segue la coda chilometrica di veicoli in colonna ma fa un’inversione a U. È il segno che un cambio di rotta è ancora possibile.